無敵の人、他人事と思っている先生 ①不機嫌さで支配する先生

2025年10月19日 14:04

無敵の人、他人事と思っている先生①「不機嫌」で支配する先生──わが身を振り返ってみたら…?

最近、保護者による過剰なクレームや「モンスターペアレント」認定に関する記事をよく目にします。「言いすぎる保護者が学校を困らせている」「先生が疲弊している」といった論調が主流になりつつあります。

でも、ちょっと待ってください。それって本当に保護者だけの問題でしょうか?

「それ、先生にも言えませんか?」

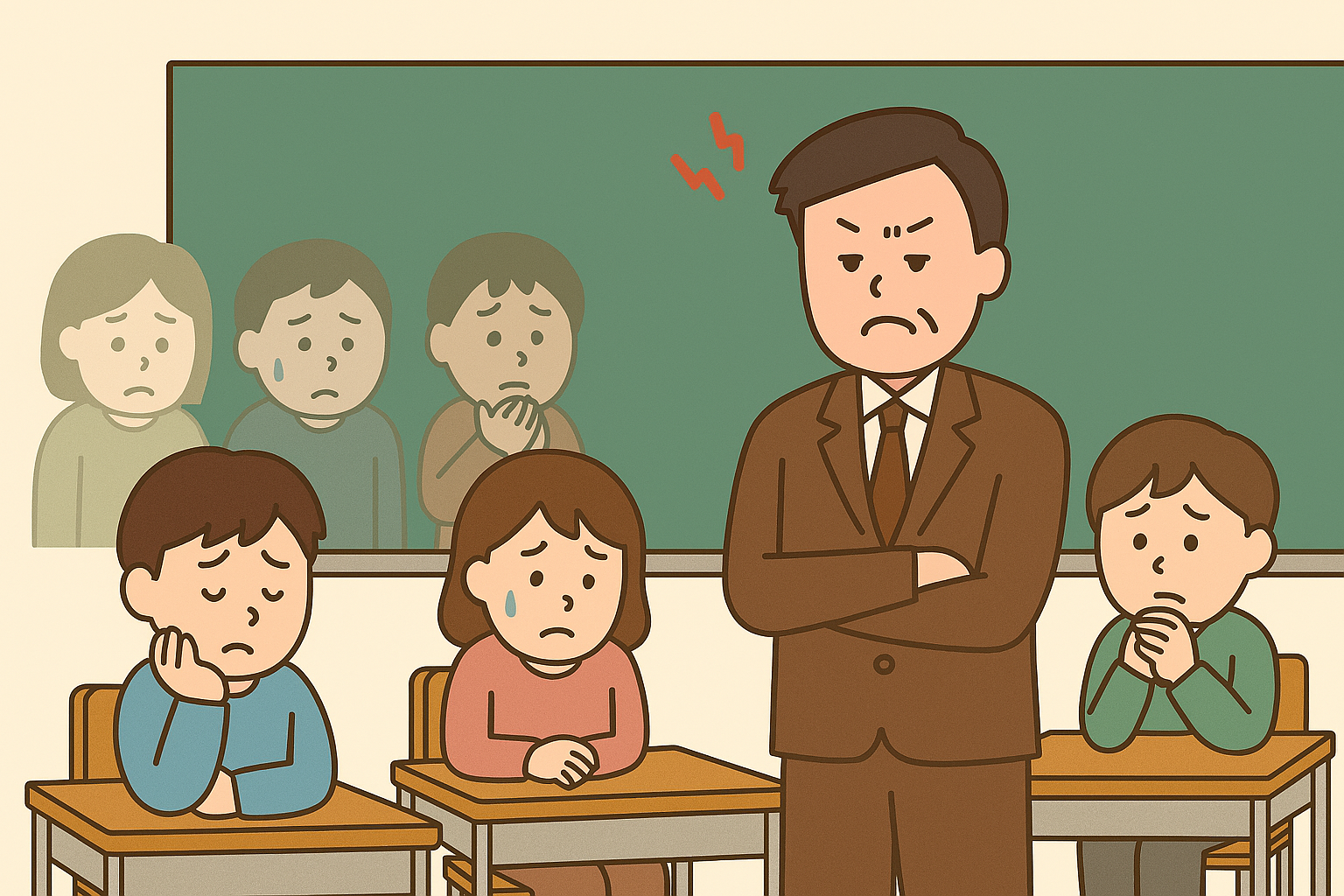

教育現場には昔から、「高圧的に黙らせる」「自分の思い通りにクラスを動かす」ことが指導力だと信じて疑わない先生が存在します。周囲にもそのスタイルを求め、支配的な空気を作るタイプです。

今回はその中でも、「不機嫌さで人を支配する先生」について考えてみたいと思います。

不機嫌で支配する先生の実態

このタイプの先生は、同僚の教員が意見を言うと揚げ足を取り、従わないと黙って不機嫌になります。児童生徒に対しても同様です。

周囲は空気を読み、「あの先生の機嫌を損ねないように」と振る舞うようになります。結果的に教員の学年グループやクラスの雰囲気は委縮し、表面的には問題行動が減ったように見えます。

そのため「指導力がある先生」と評価されがちです。管理職にとっても都合がよく、クラスや学年グループで起こっている実態を不都合なものとして見過ごされてしまうことも少なくりません。

子どもたちの心の居場所が奪われる

このような環境では、自分の気持ちを言えない子、のびのびできない子が引きこもりやすくなります。しかし、それは「本人の課題」とされ、先生の指導スタイルは問われません。

クラス内に心的な安心基地が保障されず、先生の機嫌取りが最優先事項になります。隠れたいじめや排除が起きても、「本人が悪い」「気持ちを言えないから」で済まされてしまうのです。

不登校になっても、「先生が安心できる雰囲気を作らなかったから」ではなく、「子ども自身の問題」とされてしまう。これは見過ごしてはいけない構造的な問題です。

保護者ができる現実的な対応

このタイプの先生は、「自分のやり方は間違っていない」と信じており、「あなたのお子さんがこのままだと心配です」と言いながら、自身の性質や指導スタイルを改善する必要性を感じていません。

強気に見える態度は、一方で元気だったり快活だったりとも見えるので、同じようなタイプの児童生徒には人気が高く、すり寄る子どもたちが必ず存在します。だから「自分のやり方で間違っていない」と自分のスタイルに自信をもって疑わないわけです。そうではないタイプのお子さんの保護者が「先生の話し方が怖い」とか「不機嫌な態度を改めてほしい」と直接訴えても、それこそが成功体験を生み出すポイントとなっていると無意識に感じている教員は「そんなことはしていません」「他のお子さんから指摘されたことはありません。」「お子さんの気持ちが弱いのでは」などと返してしまうので、徒労に終わる可能性が高いです。

では、どうすればいいのでしょうか?

まずは、管理職や特別支援教育コーディネーターと相談を進めることが大切です。そして、お子さんの長所を認め、伸ばしてくれる人や場所を見つけましょう。

その先生が担任である間は、クラスにいる時間を極力減らす回避行動や、安心できる教室外の場所を探すといった対応を視野に入れることで、子どもが自分の良さを失わずに過ごせる環境を整えましょう。保護者の心の負担も減らすことができます。

「無敵の人」は先生にもいる

「無敵の人」とは、他者の声が届かず、自分の意見や考えだけが正しいと見做して突き進む人のこと。保護者だけでなく、先生自身も「他人事ではない」と振り返る必要があります。

教育現場における「安心」と「対話」の再構築が、今こそ求められているのではないでしょうか。

──このようなケースでお困りの保護者様へ──

たまっ子ふぁん教育相談室では、こうした学校での悩みやお子さんの居場所づくりについてのご相談を受け付けております。どうぞお気軽にご連絡ください。